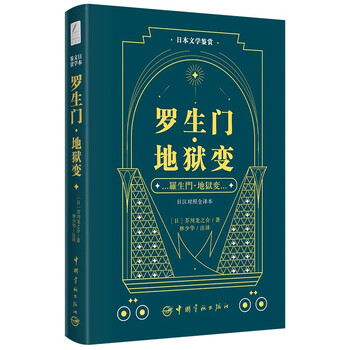

【自营】罗生门·地狱变 日汉对照全译本 林少华注释 原版

此商品不参与平台任何活动,最终价格以订单结算价为准。

你可能还喜欢

得鱼而不忘筌

(代总序)

课内课外,线上线下,作为外语教师,我强调最多的就是外

文原著的大量阅读,旨在让学生在相关语境中掌握语汇、熟悉语

法、打磨语感。就现实状况而言,原著文本的大量阅读,恰恰是

外语专业本科生以至研究生的弱项。多数人感兴趣的更是用于应

试的语法、惯用句型手册和习题集之类。近年来,智能手机导致

的碎片化阅读进一步加剧了这种状况。于是我强调得更多了,几

乎成了老生常谈。好在老生常谈也并非完全没有效果——时有学

生或年轻朋友直言相告:“老师,我也不是不想读原著,奈何生

词太多,查也查不过来,读一会儿就烦了,就困了。您可有什么

好办法?”

办法总是有的。我告诉他们,作为过渡性、权宜性办法,不

妨先读中外对照(对译)读本。眼珠一斜有译文,约略下视有

脚注,可免去不少查阅之苦。对方若是学日语的,我就索性毛

遂自荐,推荐拙译日汉对译丛书,比如夏目漱石的《心》、芥川

龙之介的《罗生门》、太宰治的《人的失格》、堀辰雄的《起风

了》……你别说,还真有人言听计从,乖乖买了,细细读了,甚

至反馈说“老师没有忽悠我!”听得我满心欢喜。是啊,再怎么

着,作为老师也不至于忽悠学生。严格地说,忽悠的时候也不是

全然没有,但事关专业学习,事关毛遂自荐,一分认真、一分良

知、一分责任感总还是要有的。

其实,这也与我的个人学习经历有关。我在吉林大学外文系

学日语的时候,作为过渡,就曾看过日汉对译的书。记得像是商

务印书馆早年出的日语学习参考书,里面收有小林多喜二《党生

活者》等作品的对译片段——如此过渡之后,开始看德永直《没

有太阳的街》等长篇小说原著,毕业前至少看了10 部。后来读

研期间又看了夏目漱石全集等大部头。这样风雨兼程看下来,感

觉有两个好处,一是单词量明显增加了。说世界上没有我不知道

的日语词儿,那当然是不知天高地厚,纯属忽悠,但翻译当中很

少查辞典则绝非虚言。二是语感上来了。因为单词和句式是在原

著语境中记得的,所以它们一开始就已挣脱了辞典干巴巴的标准

释义,而带有种种样样的感性因素,比如色彩、温度,比如氛

围、气味,比如节奏、律动和喘息。记住的不是静止的模板或图

片,而是鲜活的电影或视频。挪用木心的说法,前者好比把鱼拿

到桌面上观察,后者好比在水中观察。又好比水草(木心用来

比喻《红楼梦》中的诗),“取出水,即不好。放在水中,好看。”

而若“放在水中”,自觉不自觉之间就感受到了语汇千变万化的

外延性、引申性及其微妙含义。遇到类似的场合,它们就会瞬间

复苏过来,主动拍脑门儿报到。因此,无论解题还是翻译,就省

去很多理性推导时间,信手拈来,绝尘而去。时觉文思泉涌,时

闻珠落玉盘,时见妙笔生花。说绝对些,语感就是一切。

也是出于这一切身体验,当年中国宇航出版社要我出几本日

汉对译读本时,我欣然答应下来。不过起初并非齐刷刷正好10

本。十几年前的2008 年首批推出4 本:夏目漱石《哥儿》《心》、

芥川龙之介《罗生门》《侏儒警语》。而后逐步增加6 本:江户川

乱步《阴兽》、小林多喜二《蟹工船》、太宰治《人的失格》《斜

阳》、堀辰雄《起风了》和谷崎润一郎《春琴抄》。其中大多一

版再版。接下去将有同是夏目漱石的《我是猫》、三岛由纪夫的

《潮骚》《金阁寺》陆续送到大家手中。

下面简单说明三点。

一、关于对象读者

这套丛书设想中的读者水平起点为三年级(大三)以上本科

生和研究生,或者相当于这一水平的日语自学者。前面说了,主

要是为直接阅读原著文本提供过渡性用品。也就是说,下了这条

摆渡小船,弃舟上岸,你就可以大踏步走进风光无限的原著阅读

天地了。

二、关于注释

注释条目是基于上面的对象读者水平甄别选定的。我作为教

书匠,1982 年从吉林大学研究生院毕业,即从事日语教育,尔

来38 年矣。最初几年教的是精读课,曾从一年级教到四年级,

自以为大体熟悉大三大四学生的学力。这使得我在选择注释词条

时有了基本依据。释义和语法术语主要来自《日汉大词典》(上

海译文出版社2002 年版)和《辞林21》(日本三省堂1993 年

版),知识性词条则更多借鉴了部分日文原著所附“注解”。亦多

少夹带我个人的体悟和理解。未必得当,仅供参考,断非指南。

尚希方家,有以教我。

三、关于翻译

对译,对照性翻译。在本质上,任何翻译都是对译,但作为

一种体例的对译本,又有其特殊要求:更要求准确性,即要和原

文对得上。因此,在对译本付梓之前我重新校对了一遍。不过总

的说来改动不大。也就是说,没有为了表层词义的两两相对而刻

意改为直译。何况所选原著俱为文学名著,而大凡文学名著都离

不开审美追求。这就要求译文不能囿于表层词义使之一一“对号

入座”,而必须注重整体审美意象的重塑与再现。事关翻译,我

所以最为看重“审美忠实”,缘由亦在这里。前不久我还在中国

海洋大学外国语学院2020 级新生平台课上就此老调重弹,同时

增加了些许新调:文学翻译或可分为ABC 三个层次。A 得形忘

意,B 得意忘形,C 得意而不忘形。换言之,A 得筌忘鱼,B 得

鱼忘筌,C 得鱼而不忘筌。无须说,C 为最高层次。但这终究是

一种原则,一个理想。作为实际操作者的我,既可能鱼筌俱得,

满载而归,又可能鱼筌皆忘,两手空空。抑或鱼筌之间,得一失

一。究竟如何,自然有赖于读者惠眼明鉴——这也是一种对照,

对照性阅读。是所望焉。

最后我要向这套日汉对译丛书的责任编辑致以谢意。

2008—2020,十几年间,三易其版,三易其人。始而楚晓琦,继

而刘东雪,现今李琬琪——三位优秀女性以女性特有的真诚、细

腻和责任心,避免了书中不少疏漏。同时努力营销,或运筹帷

幄,或奔走呼号,白天黑夜,不辞辛劳。当然更要感谢读者——

正因为有无数读者慨然赐阅,丛书才得以十几年来销势不减。对

于译注者、对于教师,天底下还有什么比这更值得庆幸的呢!

林少华

2020 年10 月3 日于窥海斋

时青岛紫薇摇曳金菊飘香

芥川龙之介和他的作品

(译序)

近现代日本作家中,非以寿终者颇不在少数,芥川龙之介

乃其一。芥川1892 年生于东京。1915 年就读于东京大学英文专

业时以短篇小说《罗生门》步入文学创作之途。而在1927 年35

岁时便因“恍惚的不安”自行中止了生命的流程。日本近现代文

学天空于是陨落了一颗光芒正劲的奇星,不知使多少人为之扼腕

唏嘘,平添哲人其萎之叹。

芥川确是一颗奇星,一颗放射奇光异彩的哈雷彗星。或许

这种比较有些滑稽——他总是使我不期然地想起我国唐代以“鬼

才”著称的短命诗人李贺。芥川天资聪颖,博学强记,多愁善

感。创作讨厌平庸,讨厌直露浮泛,讨厌隔靴搔痒式的含蓄和

自然主义式的写实。行文精雕细刻,立意独辟蹊径,构思缜密

严整。虽有“强说滋味”之嫌,却也入木三分。借用颇不客气

的流行语来说,可谓喜欢“玩弄深刻”的作家,但不能不承认

他玩弄得相当高明。同时他又是高产作家。短短十几年创作生涯

中,写了149 篇小说、66 篇随笔、55 篇小品文及诸多评论、札

记、游记、汉诗、和歌、俳句等作品。

以题材论,其作品可分历史与现实两大类,前期更以历史

题材为主。

说来有趣,芥川大学时代专攻时髦的英文,但最为拿手的

却是汉文。念小学时便读了《水浒传》《西厢记》。中学时代读

了《聊斋志异》《金瓶梅》和《三国志》(《三国演义》),并喜欢

汉诗。进入大学后仍在《琵琶行》等中国古代文学天地里流连忘

返。有此汉文修养,对日本古典自然触类旁通,别有心会。书

山稗海,文史苑囿,于中沉潜含玩,钩沉抉隐,一旦发而为文,

自是信手拈来,随机生发,纵横捭阖,不可抑勒。从王侯衙役

到市井小民,从寺院高僧到天主教徒,从紫宸之深到江湖之远,

在其笔下无不呼之即来,腾跃纸上。例如《罗生门》《鼻》《地

狱变》《密林中》《芋粥》《开化的杀人》《奉教人之死》《枯野抄》

《阿富的贞操》便是这方面的代表作。也有的取自中国古代文史

作品,如《仙人》《酒虫》《黄粱梦》《英雄之器》《尾生的信》

《杜子春》《秋山图》等。值得注意的是,芥川的历史题材小说并

非为了演绎历史典故和翻拍历史人物,而是身披历史戏装的“现

代小说”,目的在于借古喻今,针砭时弊,臧否人物,传达现代

人的生命窘态和灵魂质地。如鲁迅在《罗生门》译者附记中所

指出的,芥川的作品,“取古代的事实,注进新的生命,便与现

代人生出干系来。”用日本当代学者的话来说,“归根结底,‘中

国’之于芥川乃是仅仅提供了作品素材的异空间,在这个意义

上,一如日本王朝的优雅世界”(伊东贵之语)。不妨认为,芥

川的艺术成就主要表现在历史题材的作品中。原典出入自如,布

局浑然天成,主题独出机杼,笔致摇曳生姿。

另一类是现实题材。芥川生性敏感,纵然一件司空见惯的小

事,也往往使其脆弱的神经震颤良久。一般说来,他不重描绘

而意在发掘,疏于叙述而工于点化。少的是轻灵与潇洒,多的

是沉郁与悲凉。此类作品主要有《手帕》《橘》《矿车》《一块地》

《将军》《玄鹤山房》《海市蜃楼》《河童》《齿轮》《某傻子的一

生》等。或写村姑的纯朴,或写少年的孤独,或写乡下人与人

之间的关系,或写军人的滑稽可笑,尤以描写知识分子苦闷和

绝望的精神世界见长。其中《齿轮》和《某傻子的一生》叠印出

作者本人一生的背影,具有明显的自传性质,从中不难窥见作

者自杀前的精神状态及自杀的原因。而这些又大多出以机警戏谑

的语气,唯其如此,更让人痛切地感受到其灵魂的尴尬和迷惘。

也正因为这样,《橘》中离家做工的小女孩从火车窗口抛给弟弟

们的几个金黄色的橘子,才在芥川阴沉沉的文学天穹划出了格外

美丽动人的抛物线。总的说来,现实题材的作品无论数量还是质

量都较历史题材相形见绌,甚至不乏《保吉的手册》等“保吉”

系列作品那样的较为平庸之作。

无论得于史料之作,还是拾于现实之篇,其一以贯之者,

大约是以下两条主线。

一是对人性中“恶”的暴露、揶揄和鞭挞。《罗生门》以令

人窒息的紧凑布局将人推向生死抉择的极限,从而展示了“恶”

的无可回避,展示了善恶之念转换的轻而易举,展示了人之自

私本质的丑陋,第一次传递出作者对人的理解,对人的无奈与

绝望。《鼻》则把犀利的笔锋直接刺向人的深层心理,自卑与自

尊,虚伪与丑恶,软弱与做作,同情之心与幸灾乐祸,种种微

妙复杂的心理天衣无缝地聚敛于一部短篇之内,委实令人惊叹,

使人感慨,发人深省。此篇受到夏目漱石的极大赞赏,成为其

进入文学殿堂的叩门之作。《密林中》以几个人对同一案件的不

同证词或告白,于扑朔迷离之中凸现人性的机微、人的无可信赖

和无可救药。手法新颖,寓意深刻,虚实相生,玄机四伏,“乃

出色的‘物语’产出装置”(高桥修语)。此篇早些年曾改编成

电影剧本以《罗生门》为名由黑泽明搬上银幕,获奥斯卡外语片

奖。《蛛丝》屡屡入选日本语文教材,是广为人知的短篇之一。

主人公在捋着蛛丝向天堂攀缘过程中只因动了利己之心便重新堕

入地狱中无明的苦海。构思精巧,刻画入微,对比鲜明,而主

题依然是诠释人之私欲的根深蒂固以及由此导致的对人性的无奈

与绝望。其他如《手帕》《阿富的贞操》和《一篇爱情小说》等

亦属此线的延伸。芥川有时倒也善于渲染人物的心境涟漪,但极

少折射晶莹璀璨的光点,而大多泛起无可疏浚的沉渣。唯见凄风

苦雨,不闻鸟语花香。至于《侏儒警语》,虽广涉人生、道德、

艺术、政治,林林总总,笔法或冷嘲热讽或含沙射影或单刀直

入,但追根溯源,大多离不开对人性恶的赤裸裸的揭示和冰冷

冷的剖析,至今读来灵魂亦不禁为之缩瑟。而其文学才情纵使在

这种随想录或札记式文体中亦如万泉自涌,顷刻万里。试举一

段:“我是穿五彩衣、献筋斗戏的侏儒,唯以享受太平为乐的侏

儒,敬祈满足我的心愿:不要让我穷得粒米皆无,不要使我富

得熊掌食厌。不要让采桑农妇对我嗤之以鼻,不要使后宫佳丽对

我秋波频传。不要让我愚昧得麦菽不分,不要使我聪明得明察云

天。……我是醉春日之酒诵金缕之歌的侏儒,唯求日日如此天天

这般”(《侏儒警语·侏儒的祈祷》)。

第二条主线便是对人、对人生的幻灭感,亦即厌世主义倾

向所导致的对艺术的执着与痴迷,这或许也是出于对前者的一种

补偿心理。这点在《戏作三昧》中初露端倪,而在《地狱变》中

天崩地裂,一发不可遏止。“那被烟呛得白惨惨的面庞,那随火

乱舞的长飘飘的黑发,那转瞬化为火焰的美艳艳的樱花盛装……

尤其每当夜风向下盘旋而烟随风披靡之时,金星乱坠的红通通

的火焰中便闪现出少女咬着堵嘴物而几欲挣断铁链痛苦扭动的惨

状……”而作为少女父亲的良秀面对这惨状竟浮现出“一种近乎

恍惚状态的由衷喜悦之情”。也就是说,良秀为了成就艺术而放

弃了亲情、放弃了道德、放弃了人性,宁愿看着自己最疼爱的女

儿被活生生烧死,而他自己也在画完地狱变相图的第二天夜里自

缢身亡——父女双亡的悲惨代价促成了一部艺术作品的诞生。这

无疑是对作者本人信奉的艺术至上主义惊心动魄的诠释。芥川也

在写完这部作品不出十年自杀而死。“他的死因,一多半或可归

于使其心力交瘁的神经衰弱,但剩下的大约一半似乎在于他对人

生及艺术的过于真诚、过于神经过敏”(菊池宽语)。事实上芥

川也对作品的艺术性采取了极其严肃和虔诚的态度,苦心孤诣,

一丝不苟。无论所用语言的洗练典雅还是心理刻画的细腻入微,

抑或情节设计的无懈可击,都显示出这位作家高超的文学造诣和

独特的艺术风格。尤为可贵的是,“他有意识地创造了文体——

不是陈陈相因的文体,而是一扫庸俗气味的艺术文体”(中村真

一郎语),堪称典型的艺术至上主义者。

当然,有争议的作品并非没有,特别是《支那游记》中流

露的“中国认识”,里面不难找见国人读起来可能心生不快的词

句。芥川于1921 年3 月中旬开始作为大阪每日新闻社特派员来

华旅行,先后到了上海、杭州、苏州、扬州、南京、芜湖、庐

山、汉口、北京和天津等地,历时4 个月,足迹遍及大半个中

国。在上海见了章太炎和李汉俊,在北京见了胡适等人,但他

对中国的政治和社会中出现的积极动向,更多时候表现出心不在

焉的态度,而对杭州和长沙青年学生的排日行为亦未深入思考其

根本原因和加以反省,而仅仅为之反感。他所津津乐道的大多

是“支那”和“支那人”落后、颓废、粗俗、脏污、贫穷等“丑

陋”的一面——以致在当时就引起了巴金等人的反感和批驳。可

以说,对中国古典的向往和对中国现实的鄙视是芥川“中国认

识”的一对矛盾。前者使之怀有文化上的自卑,后者催生其现实

中的傲慢(“日本优越论”)。这其实也是日本近现代主流知识分

子或精英阶层共同的基本倾向,纵令夏目漱石亦不例外。愈到后

来,自卑愈见其轻而傲慢愈见其烈,在结果上成为日本对外扩

张和侵华战争所以顺利推进的重要思想舆论资源和社会基础。不

过相对说来,芥川在日本近现代作家中对中国的态度还算是比较

好的,对日本的穷兵黩武政策也间接地有所批评,甚至在例如

《将军》这部作品中表示过反战态度,可以说是较为清醒和有良

知的作家。

芥川在他短促的文学生涯中,未留下堪称黄钟大吕的鸿篇巨

制,但他无疑是睥睨东瀛近现代文坛的少数几位大家之一,尤

其短篇小说几乎无人可出其右,日本每两年颁发一次的著名的

“芥川文学奖”就是为纪念他而设立的。

顺便讲几句或许题外的话。我是25 年前在吉林大学研究生

院苦读的时候最初接触芥川的。恩师王长新教授曾在文选课上重

点讲过芥川作品。执笔时间里,眼前每每浮现出先生授课时专注

而和善的神情,耳畔传来其抑扬有致的声调,如果拙译中尚有

一二处传神之笔,实乃先生精辟的讲解和气氛的感化使然。令人

沉痛的是,恩师已于1994 年4 月乘鹤西去,尔来十余年矣!胶

东夜雨,灯火阑珊,四顾苍茫,音容宛在。倘恩师得知生前钟

爱的作品现在经弟子之手以日汉对译形式为无数学子研读和欣

赏,一定露出欣慰的笑容。

最后说一下注释。注释主要根据本科三四年级的学力就词

汇和语法之偏难者附以脚注。释义参考了角川书店昭和49 年版

“日本近代文学大系”之《芥川龙之介集》中的注释和有关辞书

,亦多少有我个人的理解。包括译文在内,未必精当,谨资参考,

欢迎指正。

林少华

2013 年4 月5日于窥海斋

时青岛桃李含苞玉兰吐艳

更多推荐

更多推荐

- 8.00元

- 【自营】罗生门·地狱变 日汉对照全译本 林少华注释 原版